工事代金の支払い時期はいつ?安心してリフォームを進めるための基本ガイド

リフォームや工事を検討する際に、意外と見落とされがちなのが「工事代金の支払い時期」です。

「いつ、どのくらい支払えばいいのか分からない」「最初にまとめて払うの?それとも分割?」といった疑問や不安を抱く方も多いのではないでしょうか。

実は、支払いのタイミングや回数は、工事の規模や業者によってさまざまです。

トラブルを防ぎ、安心して工事を進めるためには、あらかじめ基本的な流れや考え方を知っておくことが大切です。

この記事では、よくある支払いパターンや注意点をわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次 [閉じる]

1.「工事代金の支払い時期」って実はよく知られていない?

リフォーム工事代金の支払い時期について、ご存知ない方も多いようです。

知らずに工事を進めると、思わぬトラブルにつながるリスクがあります。

ここでは、どのようなことが起こり得るのか、避けるためにはどうすればよいのかを解説します。

(1)知らずに進めて後悔するパターン

工事代金の支払い時期をよく理解しないまま契約を進めてしまい、あとから「こんなはずじゃなかった」と感じるケースは少なくありません。

たとえば、着工前にまとまった金額が必要なケースでは、慌てて資金を用意することになったり、工事中に追加費用が発生して予定外の支払いに戸惑ったりした、という声を聞くことがあります。

とくに初めてリフォームを依頼する方の中には、支払いスケジュールをなんとなく曖昧なまま契約してしまい、結果として金銭面の不安やトラブルにつながってしまうことがあります。

工事の内容だけでなく、支払いの流れについても事前に確認・共有しておくことが、後悔しないリフォームにつながります。

(2)工事の種類や会社によって異なることが多い

工事代金の支払い時期は法律で決まっているわけではなく、工事の内容や金額、依頼先の業者によってさまざまです。

具体的には、数十万円程度の小規模な工事では、完了後に一括で支払うケースもありますが、工期が長く金額も大きいリフォームになると「着工金・中間金・完了金」の3回に分けて支払うのが一般的です。

また、支払いのタイミングも「契約後すぐ」「工事の○日前まで」「完了から○日以内」など、会社によって異なります。

まずは契約前に、見積書や契約書で支払い条件をしっかり確認しておくことが大切です。

(3)だからこそ「基礎知識」を持つと安心

リフォーム工事代金については、支払いのタイミングや金額に明確なルールがないからこそ、依頼主自身が基本的な流れや考え方を理解しておくことが重要です。

着手金がいつ必要になるのか、中間金はどの時点で発生するのか、完了金の割合はどれくらいなのかなど、支払いについての基礎知識があるだけで、資金に対する不安が減るでしょう。

見積もりや契約内容の妥当性も判断しやすくなり、「業者から言われるまま」ではなく、自分でも納得のいく形で工事を進められるという安心感にもつながります。

「聞いていなかった」「そんなはずではなかった」という事態を避けるためにも、支払いに関する知識はリフォーム準備の一環として持っておきましょう。

2.支払いの流れは大きく3ステップ|代表的なパターンを解説

工事代金の支払いは、大きく分けて3つのタイミングに分かれます。

ここでは、それぞれの段階でどのような支払いが発生するのか、代表的な流れを見ていきましょう。

(1)契約時・着手前:【着工金】

リフォーム工事では、契約時または着手前に「着工金(着手金)」を支払うのが一般的です。

これは、工事に必要な資材の発注や職人の手配など、事前準備にかかる費用をカバーする目的があります。

金額の目安としては、工事代金の10~30%程度を着工金として設定するケースが多く、契約書に金額と支払いタイミングが記載されます。

支払いの時期は、工事開始の2~3日前から着工後2~3日以内が目安です。

ただし、ユニットバスやシステムキッチン、洗面台など発注に時間を要する設備機器がある場合には、発注日の2~3日前までに支払うよう依頼されることもあります。

スムーズな着工のためにも、いつまでに支払いが必要か、業者と事前に確認しておくと安心です。

(2)工事の途中:【中間金】

工期が長くなる場合や高額な工事では、途中で「中間金」の支払いが発生することがあります。

とくに500万円以上のリフォームや新築工事では、着工・中間・完了の3分割払いが主流です。

中間金は、着工金と完了金の中間に位置する支払いで、工事が順調に進んでいることを前提に、工事が半分ほど完了した時点で業者から請求書が渡されるのが一般的です。

そしてその日から7日以内の支払いを求められるケースが多く見られます。

中間金は、工事の進行に応じた資金として、業者側にとっても重要な支えとなります。

あらかじめ支払いスケジュールを確認し、資金計画に組み込んでおくと安心です。

(3)完了・引き渡し時:【完了金】

工事がすべて完了し、引き渡しが行われるタイミングで支払うのが「完了金(残金)」です。

完了金は、施工内容の確認や書類の受け取りが済んでから支払いを行うのが基本となります。

業者から請求書が渡され、受け取り後7日以内を目安に支払いを求められるのが一般的です。

完了金を支払う前に、工事内容に不備がないか、打ち合わせ通りに仕上がっているかを確認することが大切です。

あわせて、保証書や引き渡し書類、確認チェックリストなども受け取り、内容をきちんと把握しておきましょう。

また、工事中に発生した追加・減工事の内容があれば、この段階で精算が行われることもあります。

そのため、最終的な請求額が契約時よりも増減する可能性がある点にも注意が必要です。

(4)なぜこのような分割になるのか?支払い時期の背景

工事代金を「着工金・中間金・完了金」といった複数の段階で分割して支払うスタイルは、単に業者の都合ではなく、実務上の理由と施主双方の安心感を両立するための工夫です。

たとえば、資材の発注や職人のスケジュール確保など、工事開始前に必要な準備にはまとまった資金がかかります。

業者側はそれらを前もって用意する必要があるため、着手前に一部を受け取るのが一般的です。

一方で、施主側としても「工事の進捗に応じて支払う」ことで、作業状況に見合った費用負担ができるため、納得感や安心感を得やすくなります。

このように、分割払いはお互いにとって無理のないバランスを保つ仕組みといえます。

契約時には、必ず「支払いスケジュール」を明確にしておくことが大切です。

<大手と中小、リフォームと新築での違い>

工事代金の支払いスケジュールは、業者の規模や工事の種類によっても異なります。

一般的には、大手ハウスメーカーの場合は、契約書や約款に基づいた明確な支払いルールが設けられていて、段階的な支払いの比率もあらかじめ決まっていることが多いです。

一方、中小規模の工務店では、施主の都合や工事内容に合わせて柔軟にスケジュールを調整してくれるケースもあります。

また、新築工事は工期が長くなることから、支払回数も3~4回に分かれるのが一般的ですが、リフォーム工事では2回払い(着工金+完了金)や一括払いに対応していることもあります。

そのためあらかじめ業者の方針を確認し、自分たちの支払い計画と照らし合わせておくことが大切です。

3.支払い時期を安心して進めるための3つのチェックポイント

支払い時期のトラブルを防ぐには、契約前に確認しておくべきポイントがあります。

ここからは、安心して工事を進めるために押さえておきたい3つのチェック項目をご紹介します。

(1)契約書に支払いタイミングが明記されているか?

リフォーム契約においては、総額にばかり目がいきがちです。

しかし、「契約書に支払いスケジュールが明記されているかどうか」は、決して見落としてはなりません。

着工金や中間金、完了金といった各支払いの金額やタイミングが明確になっていない場合、誤解やトラブルのもとになる可能性があるためです。

とくに「口頭では説明されたが、書面には記載がなかった」といった場合、支払日や金額の認識違いからトラブルに発展することも。

契約書には、「いつ」「いくら」「どういった条件で」支払うかを具体的に記載してもらいましょう。

不明点や曖昧な表現があれば、その場で確認しておくことも重要です。

(2)工事内容に応じた段階的な支払いになっているか?

リフォーム代金については、すべての工事で同じ支払い回数・タイミングで進むわけではありません。

支払いの方法は、工事の規模や内容、工期に応じて最適な形で設計されるべきものです。

たとえば、数十万円程度の短期リフォームなら一括払いでも問題ないケースが多いでしょう。

しかし、数百万円規模の工事で一括払いになっているような場合は注意が必要です。

工事規模が大きくなるほど、進捗に応じた段階的な支払いが適しているためです。

一般的には、工事費が大きくなるほど「着工金・中間金・完了金」のように分割するのが望ましく、業者との信頼関係を築くうえでも安心です。

契約時には、リフォーム工事代金に応じた支払いスケジュール・金額が契約書に適切に反映されているかを確認しましょう。

(3)追加工事が発生した場合の対応ルールも確認

リフォーム工事では、工事中に予期しない追加工事が発生することは実は少なくありません。

壁を開けてみたら想定外の劣化が見つかったり、設備の仕様変更が必要になったりすることがあることが理由です。

このような場合、追加費用が発生することになりますが、契約時に対応ルールを定めていないと「どの段階で、どのように支払うか」が曖昧になり、トラブルの原因になりかねません。

そのため「追加工事の取り決めがあるか」「その際の請求方法はどうなるか」を事前に確認し、契約時に必ず書面で合意しておくことが大切です。

<「前払いしすぎ」はトラブルのもと?支払い時期における注意点>

リフォーム工事代金でよくあるのが、「前払いしすぎてしまった」ことによるトラブルです。

とくに、全額を契約時や工事開始前に支払ってしまうと、思わぬ追加工事が発生した場合に、必要な資金を期日までに用意できず工事が遅延したり、万一業者とのトラブルが発生したりした際に、返金を求めにくくなるリスクが高くなります。

また、書面に記載のない口約束のみで進めてしまうと、「言った・言わない」の行き違いが発生し、工事の中断や費用トラブルに発展することも。

こうした事態を防ぐには、契約書に書かれている支払い時期や金額、契約規約をきちんと確認しておくことが重要です。

リフォーム工事代金の支払いは、規模にもよりますが、「進捗に応じて段階的に」が原則です。

金銭トラブルを避けるためにも、内容と支払いタイミングについてきちんと把握しておきましょう。

4.支払い方法の種類とそれぞれのメリット・デメリット

リフォーム代金の支払い方法には、現金や銀行振込だけでなく、ローンや補助金の併用などさまざまな選択肢があります。

ここからは、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説します。

(1)銀行振込、現金、リフォームローンの違いとメリット&デメリット

リフォーム代金の支払い方法は主に、銀行振込・現金・リフォームローンの3種類があります。

もっとも一般的なのは銀行振込で、記録が残りやすく、大きな金額でもスムーズに支払える点がメリットです。

少額であれば、現金払いする方も多くいます。

その場合、領収証の受け取り忘れや持ち運びのリスクに注意しましょう。

リフォームローンは、手元資金に余裕がない場合でも計画的に工事を進められるのが魅力です。

しかし、審査があるため誰でも利用できるとは限りません。

また、住宅ローンよりも金利が高めに設定されることが一般的なので、支払い総額が増える点を踏まえて資金計画を立てることが大切です。

(2)リフォームローンや補助金活用時の支払いタイミング

リフォームローンや補助金を活用する場合は、着金時期と支払いタイミングのズレに注意が必要です。

① リフォームローンの着金タイミングに合わせる方法

リフォームローンは、工事完了後に融資が実行される「後払い型」が基本です。

そのため、契約時の着工金や工事中の中間金には対応しておらず、自己資金でいったん立て替える必要があります。

ただし、銀行によっては後払い型ではなく、着工金から対応してくれる場合もあります。

銀行ごとに融資のタイミングが異なりますので、確認してみましょう。

また、ローン審査には時間がかかる場合もあるため注意が必要です。

少額であれば数日で審査が完了することもありますが、高額になると1週間~2週間ほどかかるケースも珍しくありません。

支払いスケジュールに遅れが出ないよう、リフォームの内容が決まり次第、できるだけ早めにローンの申し込み手続きを始めることが重要です。

工事の契約前に、ローンの着金時期を金融機関と確認しておくと安心です。

② 補助金・助成金が入るタイミングと支払いの調整

リフォームでは、以下のような補助金を活用できる可能性があります。

対象・概要・・・高断熱・省エネ改修など

補助上限額・・・最大60万円/戸(工事内容により変動)

対象・概要・・・高性能断熱窓への交換を支援

補助上限額・・・最大200万円/戸(窓の面積や数に応じて)

補助金が交付されるとリフォーム費用の負担を大きく軽減できます。

一方、多くの補助金・助成金制度は、「工事完了後」に申請・交付される仕組みになっている点に注意が必要です。

つまり、補助金の入金時期は早くても工事完了から数週間~数カ月後になるため、着手金や中間金、完了金を補助金で支払うことは基本的にできません。

補助金を活用する場合は、申請スケジュールと支払いタイミングが噛み合うかを事前に確認しておく必要があります。

施主側としては、補助金が入る前提で資金計画を立てるのではなく、「いったん自己資金で全額を立て替えられるかどうか」を軸に考えておくと安心です。

また、補助対象の工事内容や手続きの時期には条件があるため、契約前に業者と一緒に申請要件を確認しておくことが重要です。

「補助金が出るはず」と想定して予算を組むと、万が一支給されなかったときに大きな負担となるため、過信せず慎重にスケジュールを立てましょう。

(3)分割・一括・後払いなど、無理のない方法を選ぶことが重要

リフォーム代金の支払い方法は、分割・一括・後払いなど多様ですが、もっとも大切なのは「自分の資金状況に合う方法を選ぶこと」です。

たとえば、数十万円程度の小規模工事であれば一括払いでも問題ないケースが多いでしょう。

しかし、数百万円規模の工事を全額前払いすると、万が一業者と連絡が取れなくなったり、工事が途中で止まったりした際に返金交渉が難しくなるなどのリスクがあります。

分割払いであれば、進捗に応じて費用を支払えるため、トラブルが起きた際にも柔軟に対応できます。

なお、後払いは金銭的な安心感がある一方で、業者や総額によっては対応していない場合もあるため、契約前の確認が必須です。

支払い方法については、無理なく払える金額・タイミングを見極めながら、業者ともよく相談して考えることが、安心してリフォームを進めるためには大切です。

5.よくある質問

Q1.着工金って本当に必要?

多くの場合、必要です。着工金は、工事を始めるための資材購入や職人の手配に必要な資金として、契約時に支払うのが一般的です。

業者にとっては事前準備の一環であり、通常は工事代金の10~30%程度です。

契約書に明記されているか、内容をしっかり確認しましょう。

Q2.全額後払いはできないの?

基本的には難しいと考えておきましょう。

材料費や人件費が工事前後に発生するため、多くの業者では前払いや中間払いを取り入れています。

小規模な工事では一括後払いが認められることもありますが、信頼関係や契約内容次第となります。

Q3.工事途中で支払いが発生するのは普通?

はい、工事内容や金額によっては一般的です。

とくに工期が長い・金額が高額なリフォームや建築工事では、進捗に応じて中間金を設定するのが業界の慣習です。

工程ごとに支払いがあることで、業者も資金計画が立てやすく、工事もスムーズに進みやすくなります。

Q4.分割やローン払いにできる?

はい、可能なケースもあります。分割払いに対応している業者もありますし、銀行や信販会社のリフォームローンを活用することで、月々の返済に分けることもできます。

金利や返済条件は事前に確認し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

6.まとめ

リフォームの成功は、工事の内容や価格だけでなく、「支払いの流れを理解しているかどうか」にも大きく左右されます。

とくに初めてのリフォームでは、契約前に支払いタイミングを確認せずに進めてしまい、思わぬタイミングでまとまった費用が必要になるケースも少なくありません。

トラブルを避けるためには、業者との信頼関係を築きつつ、工事の進捗に合わせて無理のない計画を立てることが大切です。

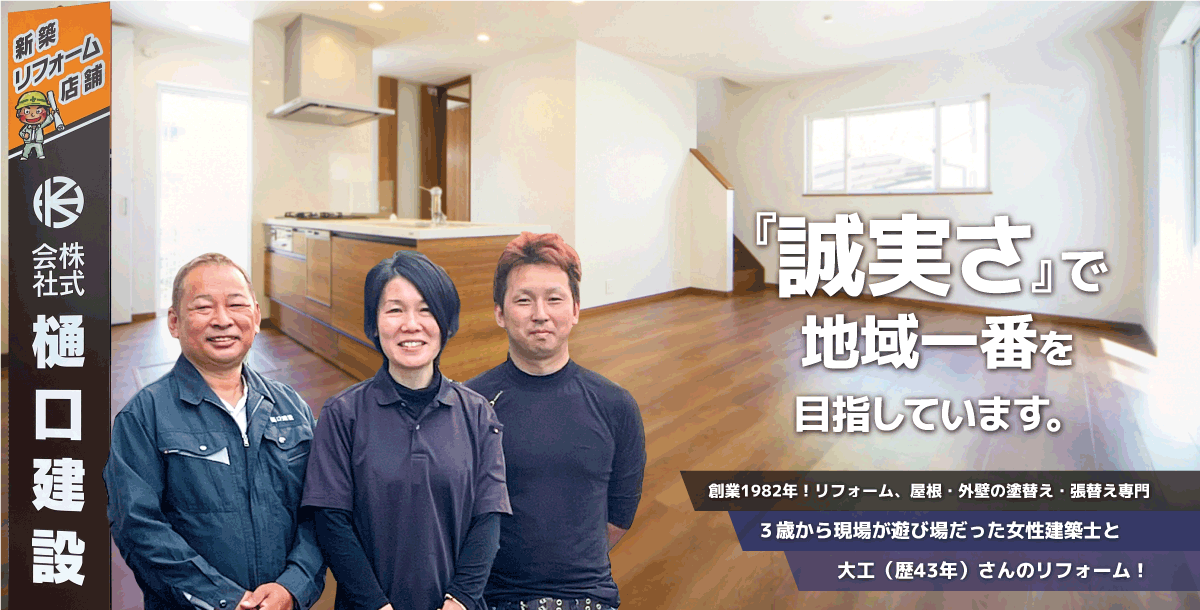

樋口建設では、福岡県久留米市を拠点に40年以上、地域に根ざした住まいづくりをおこなってきました。

ご実家やご家族のリフォームも、安心してお任せいただけます。

お支払いスケジュールについても丁寧にご説明いたしますので、ご不明点や不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

著者:新原 円香プロフィール

2000年樋口建設に入社。

1982年に父が樋口建設を立ち上げ、小さなころから、建築現場を目にしてきました。

19歳から本格的に建築の道に進み、21歳で宅建士、27歳で建築士の資格を取得。

住宅リフォームに関する技術的な知識と住宅リフォームをご検討の一般消費者の方のご相談に応じるために住宅リフォームエキスパート(増改築相談員)、戸建住宅劣化診断士などの資格も取得。

お客様が安心してご相談いただける環境づくりを積極的に行っています。

長年父と二人で工務店を営んできましたが、父も高齢で引退。

現在は、主人と、息子と三人で力を合わせ、「お客様の想いを大切にし、リフォームをさせて頂く。ものではなく、心に寄り添うリフォーム業者でありたい」をモットーに地元密着の工務店として荒木町でより一層、努力精進させていただいております。

- ・二級建築士

- ・宅地建物取引士

- ・住宅リフォームエキスパート(増改築相談員)

- ・戸建住宅劣化診断士

- ・リフォーム瑕疵保険団体検査員

- ・建築物石綿含有建材調査者